|

|

![]()

|

Статьи о Алексея

О церковном почитании князя Ф. Стародубского Страстотерпца (+1330)

1 марта 2024

К истории почитания святого князя-страстотерпца

Феодора Стародубского

Есть у человека одно удивительное свойство – он в некотором отношении «всечеловек». Наше существование так устроено, что мы живём опытом всех поколений, живших до нас. Мы этого почти не замечаем, что пользуясь словом, любым продуктом нашей культурной деятельности – мы как подарками пользуемся достижениями сотен предшествующих поколений. Например, кушаем грибы – какие вкусные! – а ведь не один десяток людей отдали буквально жизни (!) за то, чтобы мы знали, какие из них есть нельзя, а какие можно, и как их безопасно приготовить и хранить. Смерть многих неизвестных нам людей служит сохранению нашей жизни.

И ещё: есть такая вера, которая именно этот принцип считает подлинной основой человеческой жизни. Её Основатель сказал: «Если семя, падши в землю, не умрёт, то останется одно. А если умрёт, то принесёт много плода». И вслед за своим Учителем, на смерть ради торжества Жизни, пошли согласно все Его ученики. Конечно, мы говорим о христианстве, точнее, о его сути. Святые – это и есть те люди, для которых любовь оказалась сильнее страха смерти, любовь к Богу или ближним, не важно. Святые – это семена новой жизни в сумерках истории, это «пассионарии», меняющие ход развития цивилизаций, это титаны духа, но при всём этом – маленькие «человеки», незаметные для современников, со своими мелкими несовершенствами. Как и все фундаментальные аксиомы подлинной религии, явление святости тоже парадоксально, потому что оно свидетельствует о соединении, казалось бы, несоединимого – плоти и духа, физической немощи и внутренней силы, скоропреходящего земного существования и Вечного бытия, человека и Самого Бога.

Но это означает страшную вещь: как легко за внешностью проглядеть суть. И увидев второстепенное, проглядеть главное. Как просто ошибиться, и посвятить целые годы и лучшие силы молодости погоне за призраками! В этом сложнейшем деле нащупывания целей и смыслов жизни святые для нас – как путеводные звёзды. Великое несчастье нашего времени, что для тысяч российских мальчишек и девчонок примерами для подражания, идеалами становятся пустышные, разрекламированные «манекены», поп-звёзды. А образы Самого Господа, Его Пречистой Матери или святых апостолов и мучеников за Христа – абстрактными чужеродными и непонятными фигурами (а тут суперсовременные батюшки их и вовсе, в «манге» показывают). И ещё очень-очень печалит то, что мы всё дальше отходим от самой возможности понять этих святых, потому что полюбить их невозможно, не поняв. Но понимание не может произойти без опоры в нашей душе, если в ней уже нет ничего святого. Только тот, кто реально рисковал жизнью за другого, поймёт, что такое самоотвержение святых; кто принимал на себя клевету за доброе дело и не мстил, поймёт кротость святых; кто хоть раз ощутил на себе милостивый взор Живого Бога и трепетно возрадовался, поймёт молитву святых. Таково церковное почитание святых, в его отличии от мирского «признания заслуг». Почитание предполагает личное отношение, для верующей души они становятся иногда ближе родных, с ними идёт внутренний диалог и ощущается их участие в нашей жизни. Важно отметить, что подобное «пересечение реальностей»[i] (то, что внешние наблюдатели называют «чудесами») является фактом, точнее, постоянным повторяющимся явлением в жизни православной Церкви. Как после этого смешно выглядят неверующие исследователи-психологи, рассуждающие про «чудеса по заказу» и «эффект плацебо» - их мелким душам вообще незнакомо понятие христианской любви, которая превозмогает смерть, столетия и даёт нам чудо общения со святыми. Интенсивность этого общения (будет оно разовым и внешне поразительным или постоянным и глубоко внутренним) зависит уже от нас самих и той благодати, которой Создатель наитствует нас при нашем усердии. Итак, отличая «почитание» от «исторической памяти», размыслим об истории почитания князя Фёдора Стародубского.

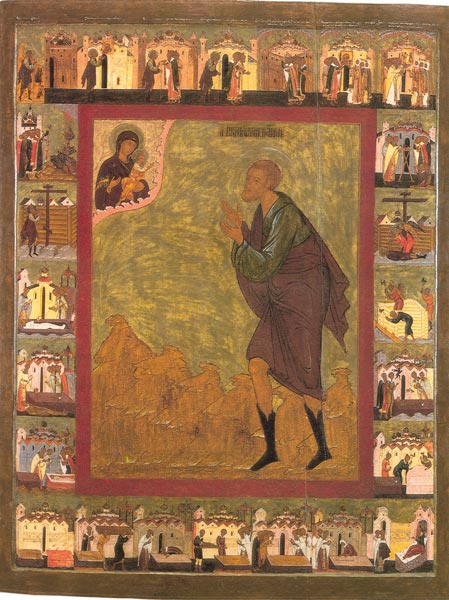

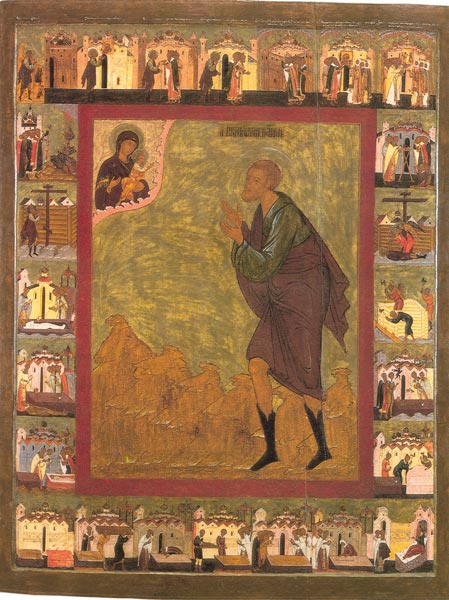

Почитание князя Феодора Стародубского (+1330 г.) как святого, очевидно, началось вскоре после Куликовской битвы, когда русскими людьми была осознана задача сплочения Руси и освобождения её от монгольского ига как дело священное (в ней принимал участие его сын Андрей в полке правой руки). У нас слишком мало для определённого вывода письменных данных, но тот факт, что спустя два века после его страдальческой кончины, в Духовной грамоте (завещании) княгиня Аксинья Ромодановская (1542/43 г.) пишет как о чём-то совсем привычном – «в Олексин к Пречистои, где лежитъ благоверныи князь Федор»[ii] - говорит о его более раннем почитании. На возражение, что «благоверными» в средние века уважительно именовали всех князей, как и «христолюбивыми», хорошо рассудил Д.Ю.Кривцов (см. его статью в этом выпуске), сделав вывод, что «Благоверный» было персональное прозвище князя, отражающее его святость. Наиболее твёрдо это свидетельствуется в синодике (записи рода князя Д.М.Пожарского) XVII в. Успенского собора в Ростове, где говорится: «Род князя Дмитрия Михайловича Пожарского. Князя Ивана, Благовернаго князя Федора, Князя Андрея, Князя Василия…»[iii] Но ещё более важным свидетельством святости князя было проявление чудесной Божией силы по молитвам у его святых мощей, что по традиции православной Церкви является главным аргументом прославления в лике святых.[iv] Известно, что в Алексино в начале XVIII века собирались сотни людей, потому что всем князь был известен как великий угодник Божий, чьи святые мощи исполнены благодати. Поскольку село было владением Троице-Сергиевой Лавры (вложено в обитель княгиней Авдотьей Шемякиной-Пронской, дочерью князя Ивана Мезецкого по данной грамоте 1559/60 г. и подтверждено духовной 1574/75 г.), тетрадки с записью чудес у мощей князя переписывались лаврскими «служками» и составляли пухлые тома, часть из которых, к несчастью, сгорела при пожаре в (предположительно) Смутное время. Из сохранившихся записей все были сопровождены «рукоприкладством» (то есть заверительной подписью) многих священников (пятерых и даже семерых).

И вот по особому Промыслу Божию, смысл которого открылся только недавно, в феврале 1722 г. происходит, казалось бы, горькое событие: во исполнение Духовного регламента[v], нового государственного закона о церкви, настоятель Алексинской церкви вызывается епископом Суздальским Варлаамом в Консисторию, ему чинится допрос и из храма забираются тетрадки с чудесами и обе иконы князя-мученика. Материалы допроса и «Представление» епархиального руководства отправляются в Синод, при этом епископом на «всякий случай» молебны петь запрещается, но разрешается служить панихиды. Ответа из Синода не приходит 21 (!) год. Через 8 лет, когда на Суздальскую кафедру заступил новый владыка, алексинские прихожане обратились с ходатайством восстановить почитание князя, но им было отказано, только один из его образов был возвращён в село. Окончательно (после 2-го допроса о. Леонтия в 1744 г.) почитание благоверного князя было Синодом запрещено в 1745 году, настоятелю и причту предписывалось все признаки могилы (перильца, надгробия) уничтожить и даже панихид князю не служить («а за Феодором Стародубским оное село Алексино во владении было ль, о том в крепостях не явствует; и тако о том князе Феодоре Стародубском есть сомнительство, что подлинное ль тело его под тое церковью погребено…»), и было предписано «такого празднества не справлять и за святого не почитать».[vi] В 1774 г. деревянную церковь (уже вторую) уничтожил пожар, а в 1802 – и третью. После этого память о князе в народе стала угасать, место погребения забылось, и только ежегодные заупокойная Литургия и панихида 21 июня и ярмарка на торговой площади села в этот день, называемая «Благоверной», напоминали верующим о князе.

О почитании князя Фёдора Ивановича в селе Алексине Решемской десятины Ковровского уезда (ныне Савинский р-н Ивановской области) широкая общественность узнала в июне 1906 г., когда на 3-м областном археологическом съезде в г. Владимире выступили историки-архивисты, нашедшие при разборе архива Суздальской консистории «Дело о церковном чествовании князя Ф. Стародубского». К этому моменту в существовавшем в с. Алексино Рождественском храме память о святом почти угасла, хотя в этом крупном торговом селе на средства прихожан-офеней в начале XIX в. были выстроены два больших каменных храма, Рождества Богородицы (1806-1813) и Иоакима и Анны (1808 г.)[vii]. Один из историков, преподаватель Владимирской духовной семинарии и руководитель архивов Суздальской и Владимирской консисторий, Н.В.Малицкий (1871-1935), в своих оценках решения Суздальской епархиальной конторы и выводах осторожен («само название Благоверный, которое за князем сохранила история, даёт некоторый повод думать, что народное предание и здесь не лишено некоторой доли правды»), в погребении князя в с. Алексино выражает сомнение, соглашаясь с определением консистории о недостоверности предания, а подлинность показаний об исцелениях отрицает вовсе. Другой исследователь, независимо от Малицкого ознакомившийся с делом – Григорий Александрович Ряжский (1872-1951), юрист-адвокат и опытнейший архивный работник,[viii] более тщательно исследовал аргументы Суздальской консистории, вопрос о месте погребения князя и географические указания записок о чудесах. Он пришёл к следующим неоспоримым выводам: 1) что князь Феодор Благоверный – лицо историческое; 2) что факт его смерти в Орде в царство хана Узбека несомненен; 3) что обстоятельства его кончины, изложенные в предании, весьма вероятны; 4) ещё более вероятен факт его погребения в крупном центре – Алексине; 5) нет никаких данных, заставляющих сомневаться в достоверности описанных чудесных исцелений. Но самое важное – к своей статье, опубликованной в книге «Труды III областного историко-археологического съезда в г. Владимире июня 1906 г.», он поместил Приложение, включавшее все записи из тетрадки на мощах: тропарь, кондак князю и последние записи исцелений.

В последующий период развития исторической науки многое было уточнено. В Рогожском летописце, найденном в ________, упоминалось об участии в 1319 г. некоего князя Ярослава Стародубского в московском посольстве в Тверь, и есть основания предполагать, что это второе «княжье имя» благоверного князя (см. подробнее ст. Д.Ю.Кривцова), в _____ году _____________ (кем) была найдена духовная грамота княжны Аксиньи Ромодановской, из которой стало достоверно известно, что князь действительно был погребён в «Олексине». Так что со временем правота Г.А.Ряжского и предвзятость суздальской консистории (вкупе с г. Н.Малицким) становятся всё очевиднее, только, увы, период богоборческой власти не способствовал обнародованию правды.

В советское время храмы села (Рождественский и Иоакима и Анны) были закрыты властями (мы пока не знаем историю их закрытия, это дело ближайшего будущего), как водится, полуразрушены и осквернены. По смутным преданиям, святыни в развалинах не осталось, верующие где-то спрятали мощи своего святого от поругания. Село в 1990-е годы совсем запустело, теперь там нет ни одного постоянного жителя, хотя около трёх десятков домов ещё сохраняются дачниками. Но самое печальное – полное разрушение как храмов со святынями, так и архивов с ценнейшими записями (многое было уничтожено по актам как «не представляющее ценности»), в том числе и бесценные записи о чудесах при мощах князя и его святые образа. Была попытка уничтожить и саму веру в душах человеческих. Казалось бы, ничего от святого места не осталось! Однако всё это произошло не без воли Божией: если бы не судебное дело Суздальского управления, разве не сгорели бы оставшиеся записи в двух последующих пожарах? Разве смог бы тогда Г.А.Ряжский сохранить для нас житийное предание бабки о. Леонтия (супруги его деда о. Симеона), слышанное ею в детстве (а она родилась в 20-е годы XVII века) и записанное на допросе со слов священника? А оно достойно всякого внимания, так как дополняет скупые строки летописей и родословцев о жизни и подвиге князя-страстотерпца. Со слов рассказчицы, князь пошёл однажды со своим отрядом в Орду на войну (действительно, был такой вид дани – участие русских воинов в монгольских походах). «Но безбожный царь Азбяк схватил князя и стал мучить его многими муками, тело всё по частям изрубил, а княжеское войско побил. Тело убитого князя было брошено между другими трупами, но, к удивлению всех, птицы на него не садились. И видя то оставшееся войско собрало изрубленные части тела князя Феодора и не сыскали было одного перста и хотели без того перста люди его везти на Москву. Но лошади то тело не повезли и с места не сдвинули, а они стали искать того перста, и как сыскали и в гроб обще с телом положили – лошади двинулись и привезли к Москве. И в Москве думали, где бы то тело погребсти, и вздумали, чтобы отвезти его в вотчину в село Ряполово Суздальского уезда, которое от того Алексина в расстоянии в 10 верстах, и лошади опять то тело не повезли и с места не сдвинули, а они паки вздумали, чтобы отвезти его и погребсти в селе Алексине, то тело двинулось, лошади повезли и привезли в то село Алексино, где под церковью и похоронили его; от гроба его в то время многим приходящим было исцеление»[ix]. Весь рассказ передаёт в высшей степени вероятное событие – точно таким же способом спустя несколько лет тот же золотоордынский хан Узбек зверски убил Тверского князя Михаила с его сыном Феодором («и розоиманы быша по составом», как говорит об этом Троицкая летопись). А расстояние в 17 километров от Ряполово до Алексино мы и теперь проходим крестным ходом, удостоверяясь в точности деталей. Григорий Александрович потрудился найти карты как старинные, так и более поздние, конца XVIII века, и разыскать названия всех населённых пунктов, про которые небрежные служки духовных контор написали, что «многих сёл и деревень, как из Владимирской провинциальной канцелярии промеморией объявлено, не имеется и не памятует». Все они были сохранившиеся, да только настоящее дознание среди потомков исцелённых (а это спустя сто лет или более!) вообще и не было проведено.

Все эти аргументы Г.А.Ряжского позже были приняты во внимание, но архиепископ Сергий (Спасский), составивший в 1902-03 гг. (на основании данных 1901-902 гг.) «Верный месяцеслов»[x], не дожил (+1904) до разбора этого явного недоразумения с запрещением почитания святого князя и потому не смог включить его имя для почитания, хотя сам был правящим архиереем Владимирским. Если бы Бог судил ему дожить до вышеупомянутого съезда, он бы определённо восстановил почитание великого страдальца, как это вскоре и было сделано. Потому что он сам так написал в письме о своих установках (о «Верном месяцеслове»): «Он составлен со всевозможным вниманием. Обращено особенное внимание на то, чтобы не опустить кого-либо из канонизованных святых или не внести кого-либо [не]канонизованных». Одна из видных русских агиографов эмиграции, монахиня Таисия (Карцова), уже включает благоверного князя как святого в своё исследование «1000 лет русской святости», вышедшее в свет во Франции в 1977 г.[xi] В нём она пользуется данными из предания о его кончине. В нашей стране святость князя Фёдора была подтверждена при установлении в 1982 г. празднования собора Владимирских святых, тогда архиепископ Владимирский и Суздальский Серапион (Фадеев) включил имя князя Феодора Благоверного в этот список как местно чтимого, с традиционным днём памяти 21 июня, что получило благословение Святейшего Патриарха Пимена.

В самом начале нового ХХI века бескорыстными трудами верующих кровля Иоакимовской церкви в с. Алексино частично была восстановлена, обустроен алтарь для летних служб. По дошедшим до нас сведениям от одной престарелой местной жительницы, её 5-летней девочкой водили на кладбище (это было в начале 30-х годов), где в склепе на цепях висел гроб святого. Благочинный района иеромонах Игнатий стал служить в день памяти князя ежегодные молебны. С 2017 г. по землям Южского, Палехского и Савинского районов стал проходить многодневный крестный ход, в храме Рождества Богородицы был расчищен и обустроен алтарь, и с 2020 г. 3 августа при участии крестоходцев и паломников из Савино стали служиться ежегодные Божественные Литургии. Краеведы помнили имя князя, ему посвящались статьи в газетах, Ковровском сборнике, а когда открылся Ковровский районный краеведческий музей, князьям Стародубским была посвящена целая экспозиция. Работа по восстановлению исторической памяти вообще активно проводится в Коврове (северо-западная часть района в древности была землёй Стародубского княжества), и в августе 2022 г. был открыт филиал музея, «Стародуб на Клязьме», посвящённый истории этого канувшего в лету города. Сейчас поднимается вопрос о принятии многолетней программы возрождения исторической памяти о Фёдоре Стародубском (к предстоящему 700-летию подвига Благоверного князя), чтобы его образ занял подобающее место среди воспитательных примеров для молодых поколений.

Но мы ведь помним, с чего началось наше размышление: что историческая память – это лишь основа для почитания святого, потому что почитание есть дело сердечное, подвиг веры. Для тех чутких душ, которые ещё способны отозваться, надо представить подвиг благоверного князя не просто как военную или религиозно-политическую доблесть, но как подвиг любви к Богу и подданным-соотечественникам, когда в своём сердце этот страдалец начертал слова Господа своего: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Духовенству Савинского благочиния, да и пожалуй всей Шуйской епархии предстоит немало потрудиться, чтобы среди немногочисленной паствы наших маленьких городов и селений действительно восстановилось то глубоко трепетное, живое и молитвенное отношение к этому князю-мученику, которое побудило хромую пожилую женщину Феону Терентьевну идти пешком из Мстёры в Алексино (более 25 км плюс переправа через Клязьму), что было в июне 1647 г. Она «велела священником молебствовати в церкви Рождества Пресвятыя Богородицы, у Благоверного великого князя Феодора Стародубского чудотворца. А после молебна сказала: болела де у нея и гнила левая нога, з берца до пояса, и язвы были многие, лежала де во гноищи полпята года (полтора месяца). И много пыталась по врачам, а исцеления ни мало не получала. И она де обреклася Благоверному великому князю Феодору Стародубскому чудотворцу, дабы умолил у всещедрого Бога и Пречистыя Богородицы, болезни Бог избавил и во 153 (1645) году Бог исцелил. Ноги и язвы все изжили, и она де по обещанию своему к нему чудотворцу молебствовать не приходила по нынешней 155-й год, за далним расстоянием и за своею простотою. И в нынешнем де 155-м году после Рождества Христова таж нога у нее стала больше болеть, и гноем те прежние язвы все растворились, и болезнь учала быть горшии прежнего. И она де ж ему чудотворцу обреклась, дабы умолил у всещедрого Бога, и у Пречистыя Богородицы, болезнь Бог избавил, и иунеа ж де 12 числа Бог ея простил. Нога у нее исцелела, и язвы все изжили, и струп сшел, и она де по обещанию своему и пришла к нему чудотворцу молебствовать. А как она болезнь свою сказывала, и Божие чудо извещала, и в то число в церкви были, Ивана Иванова сына Бутурлина вотчины села Палеха, Воздвиженский поп Естафей Исаев, да Алексея Афанасьева сына Плещеева вотчины села Ряполова Николский поп Роман Григорьев. Шуяня посадские люди, Василий Васильев, да Артемий Космин, сын Неупокоев и иные многие сторонние люди»[xii] (как свидетели исцеления). И все эти уважаемые люди поставили под этим рассказом личные подписи, и называть эти свидетельства «баснями подлых людей» - оскорбление памяти как этих ревнителей благочестия, так и самого святого, по молитве которого Бог даровал Феоне исцеление. Верю, что если мы хотя бы небольшую толику такого расположения будем иметь к святому князю, мы и бо́льшие чудеса скоро узрим.

[i] Лихачев А.Е. // Традиция и современность. №32. М. 2023.

[ii] Акты Российского государства. Архивы московских монастырей и соборов XV – начала XVII в. М. 1998. № 47. С. 134.

[iii] Синодики XVII и XVIII веков Ростовского Успенского собора / А. А. Титов. Ростов-Великий, 1903. Л. 111 – С. 14; Л. 50 – С. 35.

[iv] Проф. И.В.Попов. О почитании святых мощей: «…Основанием для канонизации святых служит не нетление их останков, а разительное проявление Духа в святости их жизни и в чудотворениях от их мощей». // ЖМП

[v] «Духовный регламент» (автор митр. Феофан Прокопович) - важный законодательный акт, главный и знаковый юридический документ, закрепивший в 1721 г. церковную реформу в России при императоре Петре I Алексеевиче (1672-1725) и определявший правовой статус Православной церкви в России (РПЦ) до 1917 г. под управлением Духовной коллегии – Святейшего Синода (синодальный период). В п. 6 предлагается проверять святые мощи на подлинность: «О мощах святых, где какия явятся быть сумнительныя, розыскивать: много бо и о сем наплутано. На пример, предлагаются чуждыя некия: Святаго первомученика Стефана тело лежит и в Венеции на предградии, в монастыре Бенедиктинском, в церкви святаго Георгия, и в Риме в загородной церкви святаго Лаврентия; тако ж много гвоздей креста Господня, и много млека Пресвятыя Богородицы по Италии, и иных сим подобных без числа. Смотреть же, нет ли и у Нас такого безделия?»

[vi] Указ Симона, еп. Суздальского, 29 апреля 1745 г. Цит. по: Н.Малицкий. Из прошлого Владимирской епархии. Вып. 2. Владимир. 1906. С. 10.

[vii] Путеводитель по Савинскому району.

[viii] Из энциклопедии Иркутского архива: «Ряжский – единственный в Иркутске специалист-архивист с двадцатитрехлетним стажем работы в архиве министерства юстиции в Москве, член нескольких губернских архивных комиссий.) Работал в комиссии по описанию Центрального архива Восточной Сибири…». См.э/ресурс: http://irkipedia.ru/content/arhiv_gosudarstvennyy_irkutskoy_oblasti_gaio

[ix] Цит. по: Ковровский исторический сборник. Вып. 3. Ковров. 2002. Сс. 24-25.

[x] «Верный Месяцеслов всех Русских святых, чтимых молебнами и торжественными литургиями общецерковно и местно». М. Синодальная типография. 1903.

[xi] Русские святые: 1000 лет русской святости. - Бюси-ан-От: Покровский монастырь, 1977 (составитель). (2-е издание - Джорданвилль, 1983; 3-е издание - СПб.: Азбука, 2000. - 816 с. Покровский женский монастырь находится во Франции, в Бургундии, в 150 км от Парижа, в небольшой деревушке Бюсси ан-От. Он основан четырьмя русскими монахинями вскоре после 2-й мировой войны на базе усадьбы, принадлежащей одному из русских эмигрантов.

[xii] Г.А.Ряжский. Кончина и погребение Стародубского князя Феодора Ивановича Благоверного. Приложение. // Труды III областного историко-археологического съезда в г. Владимире июня 1906 г. С. 350. (переопубликовано в Пожарском юбилейном альманахе, вып. №5. Раздел «Наши публикации».

|

Церковно-приходская школа Российской империи. Насколько мы изучили этот опыт?

3 декабря 2023

Картина возникновения и развития системы ЦПШ говорит о большой значимости этого явления для России. В 1884 году Святейшим Синодом были изданы «Правила о церковно-приходских школах», которые были утверждены рукою императора Александра III и имели характер законодательного акта. Этими правилами начальная частная школа духовенства признавалась ГОСУДАРСТВЕННЫМ учреждением, равноправным с прочими начальными школами. Духовному ведомству была предоставлена полная свобода в открытии, наблюдении и устройстве этих школ.

Оценим по цифрам темпы и масштабы развития системы церковных школ после введения "Правил". По данным главного обозревателя по делам церковно-приходских школ В.И.Шемякина, помещённых в журнале "Церковные ведомости" (официальном церковном органе), в ведении училищных советов Министерства народного просвещения к 1884 году по всей Российской империи насчитывалось чуть более 3.000 ЦПШ. К началу 1887 года школ, переданных под управление Святейшего Синода, было уже 12.009 с общим числом учащихся обоего пола 293.189. По данным 1905 года число церковно-приходских школ составило уже внушительную цифру 42.892 с 1.990.508 учащимися, что составило чуть менее 50% всех начальных школ Российской империи. Учащих лиц в них состояло: 43.678 законоучителей, 50.520 учителей и учительниц (из них 4.595 человек преподавали бесплатно)[i]. После 1909 года, когда широко было отмечено 25-летие церковной школы, наблюдался небольшой спад числа школ и учащихся в них. Однако с 1914 года, когда в обществе произошёл патриотический подъём, ЦПШ вновь возрастали в своем числе вплоть до Февральской революции 1917 года. Церковно-приходская школа была упразднена либеральным Временным правительством, когда специальным законодательным актом школа была отделена от Церкви, а уже заведённые церковно-приходские школы со всем принадлежащим им имуществом переданы в ведение Министерства народного просвещения.

Историография церковно-приходской школы прошла в своём становлении три основных периода, совпадающих по времени с политическими переменами в России: 1) до 1919 года; 2) 1917-1989 гг.; 3) с 1990 г. по н.вр. Мы не будем рассматривать более дробные периодизации и давать выделенным какие-либо названия или характеристики, тем более что крайние даты этих периодов говорят сами за себя. Наложение границ окончания первого и начала второго периода, предложенное в нашей схеме, объясняется сохранением на короткое время дореволюционных традиций исторической науки после переворота октября 1917 года.

А. Историография до 1919 г.

Церковная школа, пришедшая на Русь вместе с Православием, известна по самым первым летописным свидетельствам. Очевидно, что она представляла из себя небольшой при церкви класс, в котором под руководством священнослужителя или грамотного инока несколько молодых людей приобщались к церковной книжной культуре. По данным "Повести временных лет", школы стали учреждаться духовенством ещё при князьях Владимире и Ярославе Мудром, которые вменили обучение грамотности в обязанность священников. Нам известно, что до монголо-татарского нашествия грамотность на Руси была по меркам средневековья весьма распространённой, новгородские берестяные грамоты свидетельствуют о том, что писать умели даже простолюдины. Письмо мальчика на бересте приоткрывает мир школы XII века, так напоминающий наш. В следующий период, по согласным выводам историков, грамотность на Руси падает достаточно сильно, так что в XVI-XVII веках архиереям было трудно найти грамотных кандидатов на священство. До появления Славяно-греко-латинской академии в Москве в 1685 году она была единственным типом учебных заведений на Руси. В эпоху петровских преобразований, наряду с академиями, были созданы университеты, однако церковно-приходская школа продолжала сохранять свое огромное значение в области начального образования. Вот почему она, как носительница не только грамотности, но и всей церковной традиции для народа, стала предметом изучения с самого появления научно-исторических исследований в России.

Правильная историческая наука зародилась у нас в конце XVIII века, но специально посвящённых школе трудов долго ещё не было. Вопросов предыстории церковно-приходских школ, то есть образования в древнерусской церковной школе, касались сначала в своих энциклопедических трудах такие известные историки России, как Н.М.Карамзин, С.М.Соловьев, В.О.Ключевский, а также историки Русской церкви митрополит Макарий (Булгаков), архиепископ Филарет (Гумилевский), П.П.Знаменский, Е.Е.Голубинский и др. В качестве характерных черт этой школы выделялись: православно-христианская религиозность; живая связь с церковной традицией и культурой; сословная открытость (например, патриарх Никон был родом из простых крестьян); подготовка воспитанников как к несению церковного, так и государственного служения.

Вопросов образовательно-воспитательной деятельности церкви касались также многие исследователи истории отечественного образования в своих трудах общего характера: Забелин И.Е. О народном образовании до Петра Великого // Московские ведомости, 1855. №№36-38; Владимирский-Буданов М.Ф. (Государство и народное образование в России с XVII в. до учреждения министерств. СПб, 1874.); Толстой Д.А. (Взгляд на учебную часть в России в XVIII-м столетии до 1782 г. СПб, 1883; он же. Городские училища в царствование имп. Екатерины II. СПб. 1886); Демидов М.И. (История русской педагогики, в 2х ч. СПб, 1895-1897).

Только в конце XIX века появилась монография Миропольского Сергея Иринеевича "Очерк истории церковно-приходской школы от первого ее возникновения на Руси до настоящего времени" (нам известно второе издание: Спб, 1910. 222 с.), состоящая из трёх частей. Первые две из них посвящены древнему периоду в истории церковной школы, а последняя - школе нового времени. Указанная книга Миропольского открывает собой ряд исследований, которые можно отнести к разряду апологий церковно-школьного образования. Главной задачей их было показать традиционность для Руси образовательной деятельности духовенства и её благие результаты. В небольшой работе И.Корсуньского, ярком примере подобных апологий, "Государственное значение церковно-приходской школы"[i] прямо говорится: "Так как цель восстановляемых ныне церковно-приходских школ не в том, чтобы поддерживать "суеверие и невежество", а в том, чтобы "утверждать в народе учение веры и нравственности христианской и сообщать первоначальные полезные знания": то с этой именно точки зрения мы считаем нужным вести и рассуждение о предмете нашей речи". В этих исследованиях приводятся свидетельства летописей об "учении отроков", содержится историко-социологический разбор воздействия православной веры и церковного строя жизни на формирование русского общества и государственности. Материала по предыстории церковных школ названные работы дают совсем немного, так как методика археологических и вообще исторических исследований находилась в середине XIX века ещё в неразвитом состоянии.

Значительно б`ольший интерес они представляют в части обзора церковно-школьного образования в новое время. В указанной работе Корсуньского содержится интересный анализ школьного образования в эпоху после петровских преобразований. Рассматривая императорские указы и государственные акты второй половины XVIII - начала XIX века, он делает вывод о борьбе двух идейных направлений в деле начального образования и вообще духовной жизни общества и о постепенной его секуляризации. Рассматривая "Положение о начальных народных училищах" 1874 года, он подчёркивает полное им устранение духовенства от всякого влияния на школу. В связи с этим прослеживается влияние на общественную мысль нигилистических идей. Интересным разделом работы является подробное рассмотрение подготовки в Правительстве к восстановлению церковной школы на новом организационном уровне. Однако работе Корсуньского свойственен ряд недостатков. Во-первых, это - идеализация допетровского времени и несколько наивное рассуждение о том, что корень возникшего зла лежит в отходе от церковной грамоты (а не в секуляризации культуры в целом, как метко заметил потом В.В.Зеньковский в вышеупомянутой статье «Наша эпоха»). Кроме того, автор нередко переходит на пристрастный тон и утрачивает объективность изложения[ii]. Очень разумный подход в деле противостояния земства и церкви предложил в своей работе один из популярных в то время деятелей образования И.Коссович, который при исследовании социальной роли церковной школы видел путь к усилению её благотворного влияния на народную жизнь в создании на базе крупных приходов малой земской единицы – приходского волостного земства, которые бы как раз стали правомочными учредителями церковных школ в каждом волостном центре[iii].

С 1896 г. стали появляться юбилейные сборники, посвящённые истории церковной школы за прошедший период. Первая такая работа И.Преображенского – «Десятилетие церковной школы за время с 1883 по 1893 гг.» - была выпущена в свет в Санкт-Петербурге в 1896 году. Она представляет из себя скромный историко-статистический очерк. Аналогичные, но уже более основательные сборники были выпущены Училищным Советом при Святейшем Синоде в 1909 году в Санкт-Петербурге ("Исторический очерк развития церковных школ за истекшее 25-летие") и Московским епархиальным училищным советом в 1910 году ("За четверть века. К истории церковно-приходских школ Московской епархии"). Названные сборники включают множество ценного исторического материала, отличаются системностью изложения, богаты статистическими данными и конкретными примерами. Петербургский сборник рассматривает историю церковно-школьного дела за 25 лет по каждому из его направлений: административно - организационному, учебно-воспитательному, кадровому, учебно- методическому, духовно-просветительному. Особый интерес для нас представляет последняя, 15-я глава сборника - "Отношение периодической печати к церковно-приходским школам", в которой рассматриваются аргументы либеральной критики в адрес ЦПШ и приводятся яркие примеры, свидетельствующие о её идеологической предвзятости в целом. В Московском юбилейном сборнике представлено много интересных статей по отдельным аспектам организации и истории ЦПШ, церковно-школьное дело рассматривается в развернутом очерке А.Д.Италинского (с.91-185), Московского епархиального наблюдателя с 1898 года. Хотя названные сборники нельзя назвать в полной мере историческими исследованиями (основной их материал будет нами рассмотрен в обзоре источников), однако они содержат вполне объективный исторический вывод: становление ЦПШ происходило в России в сильнейшей идеологической борьбе с либеральной и разночинской интеллигенцией, которая пыталась оказывать сопротивление ей на уровне земского управления[iv]. Однако народные массы при поддержке правительства, патриотически настроенных земских деятелей и частных благотворителей сумели на местные средства развернуть церковные школы в общегосударственных масштабах.

В качестве примеров идейного расхождения в оценке церковного характера начальной русской школы можно привести труды историков образования рубежа XIX-ХХ вв., написанные с либеральных позиций. Это работы М.И.Демкова «История русской педагогики», в 2х чч. (СПб, 1895-1897), А.Б.Петрищева «Из истории русской школы» (СПб, 1906), П.Ф.Каптерева «История русской педагогики» (СПб, 1909), Н.В.Чехова «Народное образование в России с 60-х гг. XIX в.» (М. 1912). Пётр Фёдорович Каптерев (1849-1922), сын подмосковного священника, сам выпускник духовных семинарии и академии, в своей упомянутой работе старается быть «объективным», хорошо представляет взгляды С.А.Рачинского на народное образование, но тут же критикует само «церковное направление» его школы как «противное социальному прогрессу». Аналогичные замечания можно встретить и в работе Н.В.Чехова (1865-1947), который считает, что церковная школа была школой низшего типа и самим своим существованием сдерживала развитие земской, особенно после того, как на неё начались регулярные государственные ассигнования (это через 12 лет после выхода «Правил»), отчего она «с этого момента становится не мирной соперницей школы светской, а её победоносной и воинствующей противницей»[v]. Ещё в работе 1912 г. он так тенденциозно подбирал статистический материал, чтобы казалось, что церковная школа приходит во всё больший упадок. Кстати, последний автор стал видным советским педагогом, одним из организаторов АПН СССР, и в этом время писал уже прямо враждебные церковной школе исследования.

Негативные оценки данного типа учебных заведений получили особо широкое распространение после революционных событий 1905 г. и отхода от дел обер-прокурора Св. Синода К.П. Победоносцева, подготовившего и непосредственно воплощавшего в жизнь реформу церковно-приходских школ 1884 г. С этого времени в исследованиях прочно утвердился сверхкритический подход ко всему, что осуществлялось церковью, в том числе и в области просвещения. В работах таких авторов, как Г.А. Фальборк, В.И. Чарнолуский, И.П.Сахаров, Б.Б. Веселовский, различные аспекты деятельности церковно-приходской школы подвергались серьёзной критике. Кратко раскрывая основные аспекты реализации реформы церковной школы 1884 г., распространение данного типа учебных заведений они определяли с идейно-политической т.зрения (что это воплощение стремления правительства ограничить участие общества в просвещении народа).

В связи с распространением негативных мнений о ЦПШ, появилась необходимость дать обстоятельные ответы на все обвинения. В результате, в конце первого десятилетия XX в. появилась группа работ, которые в форме обзоров представляли историческое развитие начальных школ церковного ведомства того или иного региона России с момента их восстановления в 1884 г. В своих трудах такие авторы, как A.M. Ванчаков, В.Г. Добронравов, М. Новочадова, И. Успенский приводят большой фактический и статистический материал, показывающий широкое распространение и высокое качество церковно-школьного дела, законотворческую деятельность государства в области начального образования, поддержку различных общественных сил данному направлению просветительской деятельности православной церкви. Две работы государственного статиста церковной школы А.М.Ванчакова посвящены историко-статистическим обзорам развития церковно-школьного дела: первая - в период 1884-1909 года, вторая - с 1909 по 1917 годы. В последней работе автор доказывает, что увеличение государственных средств на содержание и развитие церковной школы привело к значительному улучшению в его постановке. Прежде всего, произошло укрупнение существующих школ, школьная сеть стала иметь сплошной и регулярный характер. ЦПШ стала также важным звеном в деле налаживания всеобщего обучения в России. Наиболее интересным в его исследованиях является сопоставительный анализ результатов деятельности данного типа учебных заведений в сравнении с министерско-земскими школами, освещение помощи правительства, различных общественных организаций и частных лиц церковно-школьному делу. Данные статистического отдела Св. Синода, приведённые автором, позволяют представить реальную картину взаимодействия государства и церкви в области просвещения.[vi]

Среди работ-ответов на критику либералов надо указать сочинение священника А.К.Рождественского, мологского наблюдателя ЦПШ (Ярославская епархия)[vii], в которой на конкретном материале проводится добротный анализ деятельности церковных школ, раскрывается роль и значение духовенства в деле народного образования. Автор освещает разнообразные аспекты, влияющие на развитие церковно-приходской школы, характеризует её внутренний строй в сравнении с устройством светских учебных заведений. При этом он уделяет особое внимание процессу духовного воспитания и развития учащихся ЦПШ, его влияния на всю последующую жизнь человека. В своих выводах отец Аполлинарий пророчески подчёркивает, что упразднение церковных школ может сказаться тяжёлыми последствиями для Российского государства, поскольку только в них содержится религиозно-нравственное образование народа (даже местность, в которой он работал наблюдателем церковных школ, оказалась в советское время затоплена Рыбинским водохранилищем).

Из исторических работ дореволюционного периода следует указать на исследования, посвящённые отдельным вопросам церковно-школьного дела. Ещё в 1891 г. вышла важная для понимания полемики либералов и традиционалистов работа Ф.Благовидова «Деятельность русского духовенства в отношении к народному образованию в царствовании императора Александра II» (Казань), в которой он подробно и на конкретных фактах рассматривает проблему взаимоотношений Правительства, Синода, Министерства просвещения и чиновников земств на местах вокруг участия церкви в школьном деле. Автором хорошо показано, насколько неожиданным для государственных и церковных управленческих структур было появление духа секуляризма среди дворянского чиновничества, с которым они так ничего и не смогли поделать.

Выходили работы, посвящённые деятельности подвижников церковно-школьного образования. Здесь можно назвать статью Шаховского Н.В. "Н.П.Гиляров-Платонов как инициатор церковно-приходской школы", 1896 г.[viii], в которой говорится о предложениях последнего в адрес императора Александра II по поводу широкого привлечения духовенства к школьному образованию ещё в начале 1860-х годов. Много интересных данных о развитии церковно-школьного дела под руководством митр. Арсения (Москвина) в юго-западных митрополиях Российской империи содержится в работе Г.О.Булашева[ix]. В 1902 г. в журнале "Народное образование" (N9) вышла статья С.Тандевского "Татевская школа С.А.Рачинского", написанная по поводу кончины последнего и ставящая целью разъяснить завещанное Рачинским начинание. Той же цели посвящена книга верного ученика Сергея Александровича - Н.М.Горбова "С.А.Рачинский" (СПб. 1903). В 1904 году в Санкт-Петербурге вышел "Очерк просветительской деятельности Н. И. Ильминского", основоположника церковно-приходской школы в Поволжье, скончавшегося в 1891 году[x]. В нём приводятся сведения о его обширной деятельности по распространению образования среди крещёных татар, чувашей, мордвы, вотяков, для которых он составил не только национальные алфавиты с учётом особенностей этих языков, но и перевёл и издал на собственные средства Священное Писание и основные богослужебные тексты на языках этих малых народностей. Плоды его трудов, судя по приводимым историческим материалам, не только показали способность православного просвещения проникать в среду самых отличных от него культур, но и необыкновенную его привлекательность (приводится случай многолетних полемических бесед с мусульманским учёным муллой Ахмеровым, в итоге которых последний сознательно перешёл в Православие). Дело Н.И.Ильминского приносит свои плоды до сего дня, ведь крещёные татары до сих пор помнят своего просветителя и представляют крепкую этническую группу.

Работы, освещающие просветительскую направленность церковно-школьного дела среди инородцев, на окраинах России, стали более активно выходить в предвоенные годы и во время I мировой войны. В наиболее ярких трудах этого периода, И.М. Покровского и П. Соколовского, представлен материал, раскрывающий особенности образования на территории русских епархий, роль церквей и духовных учебных заведений в просвещении населения неправославного вероисповедания, миссионерский характер учебного процесса церковноприходских школ в ряде регионов российской империи.[xi]

Необходимо упомянуть ещё один значительный блок работ, посвящённых конкретным вопросам методики и практики преподавания в ЦПШ различных учебных дисциплин. Это труды А. Тежномерова «Молитвы, Священная история и Богослужение православной Церкви» и «О вере и жизни христианской», И. Ветвеницкого «Руководство к преподаванию Закона Божия для народных школ...», прот. М.Смирнова «Уроки по Закону Божию для младшего возраста», «Священная история Ветхого и Нового завета» и «Уроки по Закону Божию для старшего возраста», Н.Н.Страхова «Методика Закона Божия...», А.В.Раевского «Методические указания по преподаванию предметов курса начальных училищ» и «Сборник методических разъяснений по предметам, преподаваемым в ЦПШ и школах грамоты», А.И.Гольденберга «Методика начальной арифметики», В.Евтушевского «Методика арифметики», С.И. Шорох-Троцкого «Методика арифметики», А. Кролюцкого «Опыт методики элементарного курса истории», Э. Ю. Петри «Методы и принципы географии» и др.

Мы упоминали выше характерный жанр первоначальных работ с аргументацией защитников ЦПШ – апологий. С постепенным осмыслением церковно-школьного дела (как всегда бывает на главном этапе созревания новой педагогической парадигмы), авторы работ о ЦПШ стали более объективно и трезво писать о проблемах своей системы. Этому способствовали не только демократизация общественной жизни (отмена идеологического господства православия в 1905 г.), но и смена Обер-прокурора Синода с уходом К.П.Победоносцева. Санкт-Петербургский деятель церковного просвещения протоиерей Пётр Алексеевич Смирнов (1831-1907) написал на рубеже веков прекрасное исследование «Народное образование и церковно-приходская школа»[xii], но в вышедшей позднее своей статье «Прошедшее в церковно-приходской школе на Западе, в виду будущего нашей», не умаляя достижений церковного образования, приводит факты, демонстрирующие упадок первоначального энтузиазма в ряде церковно-приходских школ, указывает на ограниченность учебных программ и тяжёлое материальное положение учителей. Особое место среди работ этого направления занимают исследования И.И. Восторгова, И.В. Преображенского, И.Фуделя, А. Трошина. В них рассматриваются взаимоотношения между церковью и государством в процессе создания и развития церковно-школьного дела, анализируются причины противодействия общества передаче начальных школ под руководство духовной власти, раскрывается её ведущая роль в распространении грамотности среди русского народа. Фактически, здесь уже закладывается теоретическое обоснование всего православного педагогического дела (как будет показано в гл. №3), начинает формироваться новая педагогическая парадигма.

Отдельным блоком можно рассматривать работы, посвящённые церковно-школьному вопросу в Государственной Думе[xiii], так как в это время она занялась вопросами организации Всеобщего обучения. Вопрос церковной школы оказался ключевым в деятельности Госдумы III созыва в сфере образовательной политики. А.Трошин делает тот же вывод, что и упоминавшийся И.Фудель (см. примеч. 22): в вопросе мировоззренческой ориентации народного образования столкнулись две полярные общественно-политические силы - сторонники традиционной национально-государственной идеи и либерально-демократическая интеллигенция.

Обобщая краткий обзор дореволюционной историографии, мы можем отметить в исследованиях ЦПШ всё больше усиливающееся размежевание по идейно-мировоззренческим основаниям, условно говоря, «консерваторов» и «прогрессистов». В отношении первых надо в целом заметить, что их палитра взглядов на ЦПШ довольно широка, от чисто административно-политического утилитаризма до глубоких обобщений парадигмально-аксиологического характера. Хотя встречается немало примеров некритичного рассмотрения ЦПШ, завышения в своих интересах статистических данных[xiv], но всё это постепенно преодолевается неукоснительным развитием парадигмы православного образования через самоотверженные труды подвижников дела народного просвещения в церковном духе. Также надо отметить характерный момент историографической полемики, актуальный до сего дня: если авторы-сторонники ЦПШ сознательно высказывают свои идейные основания и пытаются давать обоснованные ответы на критику оппонентов, то противники ЦПШ, как либералы, так и социалисты, выступают «сомкнутыми рядами», игнорируя конкретные возражения их защитников и продолжая размахивать голословными обвинениями в «обскурантизме», подтасовывая при этом статистику или отдельные факты. Например, алогичность обвинений доходила до того, что «прогрессисты» обвиняли руководство ЦПШ в тех проблемах, которые и были вызваны противостоянием с ними либерализма земств.[xv] Или ещё, к примеру: Г.А.Фальборк, сам по себе прекрасный учёный, касаясь болезненной темы, начинает субъективные инсинуации. Он видит всё дело «во властолюбии Церкви» и говорит о том, что вся деятельность духовной власти по организации и распространению данного типа учебных заведений объясняется её желанием монополизировать дело народного образования, отстранив от него не только земства, но и Министерство народного просвещения.[xvi]

[i] М. 1888. Брошюра представляет собою издание речи, произнесенной на годичном акте общества любителей духовного просвещения в Москве 13 декабря 1887 г.

[ii] "С ослаблением в народе церковной грамоты и учения, пишет И.Корсуньский, - древняя набожность и страх Божий в народе стали ослабевать; хотя учение телесное и школы умножаются у нас, а умножения довольства и счастья не видно. Видим, напротив, умножение пороков и нищеты в народе, тоскуем мы об утрате древних простых и добрых нравов" (Ук. соч. С.81).

Примеры пристрастного тона: называет неправославные течения мысли, появившиеся в России - протестантские, римо-католические, мистические, революционные, - "бреднями", западные педагогические теории - "сумасбродными утопиями" (не приводя при этом достаточных оснований); нападает на само появление всех книг, кроме как для церковного и духовного чтения, таких учебников, как "Краткое наставление о сельском домоводстве, произведениях природы, о сложении человеческого тела и вообще о средствах к предохранению здоровья".

[iii] Коссович И. Земство, школа, приход. СПб, 1899. С. 25.

[iv] Об этом писал в своей статье "Жизненный путь церковной школы", включённой в Московский сборник, протоиерей И.Фудель, наиболее яркий идеолог школьного образования в церковном духе: "Первый период, самый трудный, период мучительной борьбы за само право своего существования миновал... Какой страшный искус пришлось вынести школе церковной на первых порах! Если бы собрать газетные и журнальные вырезки о церковной школе, характеризующие наше, так называемое, общественное мнение, какая богатая библиотека составилась бы из этого!.. Справедливость требует отметить, что весь первый боевой период жизни школы, почти всей тяжестью лег на плечи духовенства. В одиночку пришлось пастырям работать, молчаливо протаскивать школьное дело сквозь целую чащу препятствий в виде враждебного отношения общества, насмешек и клеветы врагов, равнодушия друзей, отсутствия материальных средств, а иногда и нравственной поддержки со стороны тех, кто это мог сделать. Одному Господу известно, сколько в этом деле посеяно обид и слез, жалоб и никому неведомого труда и горя" (С.49).

Иосиф Иванович Фудель (1864-1918) был выпускником юридического факультета Московского университета. В студенческие годы, в 1888 году, он близко познакомился с К.Н.Леонтьевым, талантливым русским религиозным мыслителем, и под его влиянием принял Православие, став впоследствии священником и одним из активных деятелей церковной школы. В издании цитируемого сборника он принимает участие уже как протоиерей, член Московского епархиального училищного совета и особой (юбилейной) при нём комиссии.

[v] Народное образования в России с 60-х годов XIX века. /Сост. Н.В.Чехов. М. 1912. С. 101.

[vi] Ванчаков А.М. Краткий историко-статистический обзор развития ЦПШ с 1884 г. до нашего времени. СПб. Ред.ж-ла «Народное образование». 1909.

[vii] Слово правды о церковной школе и о заслугах духовенства по народному образованию. Рыбинск. 1906.

[viii] Оттиск из журнала "Русское обозрение" N 37, 1896. С. 572-589.

[ix] Булашев Г.О. Очерк деятельности по народному образованию митр. Арсения // Народное образование. 1896. Апр.- окт.

[x] Этой книге предшествовал сборник, составленный почитателями покойного сразу после его кончины: "Николай Иванович Ильминский. Избранные места из педагогических сочинений. Некоторые сведения о его деятельности". Казань. 1892.

[xi] См. данные о просвещении в церковном духе в работе: И.М.Покровский. Историко-статистическое описание церквей и приходов Казанской епархии. Вып. 2–3. — Казань, 1904–1916.

[xii] Санкт-Петербург: тип. Уч-ща глухонемых, 1899. - [2], IV, 216 с.

[xiii] К этой теме относятся: 1) Локоть Т. Школа и Дума. М. 1906. 2) Ропп А.Н. Что сделала Госдума для народного образования? СПб. 1912. 3) Трошин А. Отношение к церковным народным школам Государственной Думы 3-го созыва. СПб. 1913.

[xiv] Мы считаем оценку дореволюционных сторонников ЦПШ современной исследовательницы Е.В.Крутицкой (в её докторской диссертации) гиперкритичной и необъективной: «несмотря на наличие широкого фактического и статистического материала о деятельности церковноприходских школ, отсутствует детальный анализ их материальных и духовных тенденций развития (потому что это не так, он есть, как покажет наше дальнейшее исследование, - Л.А.Е.). Ряд аспектов замалчивались (цензура в государстве есть всегда! – Л.А.Е.). В первую очередь это касалось характеристики политики самодержавия в вопросах начального образования. Ни один из авторов не ставил перед собой задачу провести сопоставительный анализ результатов учебной деятельности церковно-приходской школы с другими типами образовательных учреждений (эти авторы есть).

[xv] И.П. Сахаров в работе «Ненормальное состояние современной церковно-приходской школы и попытка учащих раскрепоститься» подробно освещает недостатки в сфере учебного процесса, системы управления и материального обеспечения, например, на значительно более низкую заработную плату учителей ЦПШ по сравнению с земскими. Не понимая самого духа церковного энтузиазма, на котором во многом была создана система ЦПШ, он противопоставляет школьных учителей церковному начальству, указывая на крайне тяжелое правовое положение учителей в стенах церковно-приходской школы. По мнению автора, даже самый выдающийся педагог не застрахован от несправедливого выговора или увольнения в силу того, что священник-заведующий «в упоении самовластия чинит всяческий произвол и насилие над учащим»

[xvi] См, например, его книгу «Всеобщее образование в России». М., Тип. Тов. И.Д.Сытина. 1908. Его же, в соавторстве с В.И.Чарнолуским «Начальное народное образование в России».

[i] Протоиерей Иоанн Восторгов. ПСС, том IY. М. 1916. С.567.

Следует учесть, что этот рост системы ЦПШ происходил независимо от идущего своим ходом развития системы образования в начальных министерских и земских школах. Церковь самостоятельно, своими силами, решала и кадровые, и хозяйственно-финансовые вопросы в таких широких масштабах.

|

О чудесах в жизни Церкви на примере некоторых сказаний конца XVI-XVII вв.

13 марта 2023

Сегодня мы стоим на пороге видного юбилея в жизни Русской Православной Церкви – шестисотлетия чудесного явления Животворящего Креста Господня (который, к тому же, является уникальным произведением древнерусского искусства) и святителя Николая на Сахотском болоте. Обращаясь мысленно к историческому основанию этого события, мы за цепью веков ощущаем глубину пережитого нашими предками духовного восторга. В наше время возвращения народа к вере мы снова свидетельствуем для изверившихся современников о её основаниях, о бытии Бога и Его участии в благом преображении действительности. Пережив эпоху богоборчества и атеизма, возжаждав непреходящего смысла собственного бытия, люди с радостью обращаются от материалистического мировоззрения к религиозному, принимают главное Чудо участия Бога и «Горнего» мира в мире «дольнем». У Креста и его освящённых копий ведутся записи случаев чудесной помощи по молитвам перед святыней, их происходит множество, отчего мы и решили задаться вопросом, есть ли в происходящем объективная составляющая, или это только «субъективные представления»? Тем более, приближаются намеченные на 10-11 июня юбилейные церковные торжества, как в с. Годеново (Ярославская обл.), где ныне хранится Крест, так и в обители Животворящего Креста, основанной на месте Явления святыни (Ивановская обл.).

Сразу следует оговориться, что понятие «чуда» само по себе неоднозначно, и вкладываемое человеком в этот термин содержание зависит от его мировоззрения. Для материалистического сознания (даже если это «спиритуалистический материализм», признающий «тонкие энергии космоса») чудом может быть названо «непознанное явление природы», которое только кажется чудом потому, что ещё не объяснено, что мы не видим всей цепи причинности, приводящей к некоторому удивительному результату (у М.Твена фантазийно в «Янки при дворе короля Артура» описаны «чудеса» современной техники, какое они могли бы произвести впечатление на древних людей). Им также может быть названо редкое, уникальное стечение событий, разных природных сил, которое кажется чудом по причине невозможности повторить такое стечение специально (подобно тому, как древние египетские жрецы пользовались календарём затмений). В линиях такого мышления «чудо» есть нечто субъективное, это - термин, отражающий субъективную сторону восприятия. «Настоящих чудес» не бывает, потому что они исключаются самим мировоззрением.

К этой же позиции примыкает взгляд «деизма» (ниже будут конкретные примеры), представляющий хотя и религиозное мировоззрение, но согласно ему «Бог не вмешивается в раз и навсегда данные сотворённому Им миру законы». Эта система чисто рационалистическая, не отвечающая живому религиозному опыту. Подлинно религиозное мировоззрение воспринимает жизнь как диалог Творца и человека, его разумного творения[i]. Чудо есть не только нечто воспринимаемое, но и даруемое, подаваемое Свыше, оно происходит в системе взаимоотношений Бога и Его «детей». В замечательной монографии И.А.Ильина «Аксиомы религиозного опыта» говорится о Предмете веры (переживании его объективности) как краеугольном основании любой религиозности, что составляет и смысловой стержень понятия «чуда» в этой системе: если объективен Бог, Абсолют, то и подаваемое им «чудо» принадлежит сфере реальности[ii]. Тогда всякое чудесное явление для его осмысления будет иметь три измерения: объективную сторону (что произошло?), божественное назначение (для чего послано Богом?), мы будем именовать это его «смыслом», и принимающую сторону (как было воспринято?).

Можно только добавить, что религия Бога-Любви, создавшего мир как будущий Рай для верных его «детей», воспринимает наличие чудес как неотъемлемое продолжение Божественной заботы о созданном Им мире и живущих в нём детях[iii]. Чудо, хотя и является всегда событием экстраординарным, но само по себе востребовано этой мировоззренческой системой, а в особенности – народным благочестием. Больше того, вдумчивая и чуткая душа умеет замечать следы Божественных совершенства, любви и заботы во многих «обыденных» явлениях жизни – красоте природы, доброте близких или друзей, голосе совести, со временем научается саму жизнь воспринимать как великий Божий дар и не замечаемое другими чудо. Собственно говоря, это как раз и есть цель истинного христианского благочестия: научиться «ходить перед Богом», то есть всю свою жизнь воспринимать как происходящую перед Лицом Создателя.

Потребность души в чуде во все времена, увы, в самых разных конфессиях, в т.ч. и христианских, нередко становилась предметом эксплуатации со стороны религиозных лидеров. Хорошо понятен скепсис любого постороннего наблюдателя, отделяющего себя от массы «простоверов» и потому замечающего игру на чувствах верующих, если она имеет место[iv]. Бурные события последних веков – сначала идейные вихри Просвещения и атеизма, затем агрессивное революционное безбожие, физическое уничтожение верующих и церквей и, наконец, современный всеобъемлющий религиозно безразличный агностицизм – высветили неуничтожимую «сердцевину» подлинной религиозной жизни, характеризуемую разумной, трезвенной и самодеятельной духовностью[v].

В нашем размышлении мы не будем вникать в эмоционально-субъективную сторону переживаний чудес у верующих, а обратимся к позиции Православной церкви, её вероучительным и богословским оценкам чудесных явлений. Сегодня она распахнула свои двери для тысяч людей, осознавших в себе духовную жажду и отказавшихся от узких шор материализма. Каждый вновь пришедший член Церкви лицом к лицу встаёт перед фактом участия Бога в судьбе человечества, перед евангельскими и житийными свидетельствами о чудесах, начинает замечать «руку Божию» в своей судьбе. Говоря о взаимосвязи материального и идеального миров, православная церковь тем не менее очень критично относится ко всякого рода мистическим явлениям, и «руку Божию» признаёт только после тщательного исследования такого рода событий. Те события, которые выходили за рамки обычной причинности и заставляли предполагать чудесное вхождение в наш мир иной, высшей силы, проходили строгий отбор и, лишь когда получали признание как объективные (с исключением всякого рода мистификаций либо галлюцинаций), тогда уже фиксировались в месяцеслове (например, 8 сентября нового стиля – Сретение Владимирской иконы, воспоминание чудесного ухода войска Тамерлана от Москвы после видения им во сне Грозной Женщины, в которой православные узнали Богородицу).

Какое отношение к чудесам принято в Православной церкви как верное, позволяющее избежать крайностей, как «чудомании», так и «чудофобии»? «Чудомания» (чаще свойственна вновь обратившимся) – это чрезмерное увлечение переживанием чудес в ущерб духовной жизни[vi]. Здесь хорошо вспомнить слова Самого Иисуса Христа: «род лукавый и прелюбодейный знамения ищет…» (Мф. 16,4)? Истоком веры является не чудо, а покаянная жажда души, ищущей совершенства в Боге, а чудо («знамение» по-славянски) ещё требует своего истолкования, отчего бывают чудеса истинные и ложные (христианский мыслитель К.С.Льюис пользуется таким интересным критерием как «уместность»[vii]). Само по себе чудо не приведёт человека к главному результату – спасению души во Христе, преображению её по законам Царствия Божия, царства любви, без чего человек не сможет войти в благую вечность. Поэтому традицией Православной церкви всегда был в отношении какого-либо чудесного события применяем принцип тщательного исследования чуда, как его внешней канвы (деталей происшедшего, достоверности чудесных явлений), так и его смыслового истолкования.

Надо констатировать, что одновременно с чудоманией даже и в православном сообществе наблюдается противоположная крайность, порождаемая духовным неблагополучием и вредящая как личной, так и общей церковной жизни – чудофобия, огульное отрицание чудесных событий. Иногда она проявляется со стороны именно тех представителей духовенства, к кому пережившие их люди обращаются за истолкованием или фиксацией чудесного события[viii]. Как свидетельствуют представители Экспертной группы по описанию чудес при Синодальной богословской комиссии РПЦ, «вместо этого принимаются решительные и необратимые административные меры, последствия которых весьма печальны»[ix]. Самое главное, что недоверие Божиему промыслу, казалось бы, являющееся противоположностью склонности к обольщениям, точно также является вредной крайностью, следствием рационалистических установок, а на языке православной традиции – маловерия и своеумия, то есть, в конечном итоге, «гордыни ума».

Золотую середину в отношении к чудесам в Православии помогают найти некоторые принципы, в основе которых лежат три качества духовной жизни, согласно выделяемые святоотеческой традицией: трезвение (т.е. критичное, осторожное отношение к своему собственному восприятию и мышлению), благоговение к святыне (то есть полное недопущение всякого рода небрежности или несерьёзности) и церковность (пребывание ума в послушании Писанию и святоотеческой мысли). Первое из них требует надёжности свидетельств о чуде («при двух или трёх свидетелях станет всяк глагол») и применения принципа «презумпции естественности», то есть не объявлять чего-либо сверхъ-естественным, пока не исчерпаны все возможности естественного (не значит, не чудесного) объяснения. Второе требует при исследовании чуда, в особенности святых мощей или происходящих вокруг святынь явлений, сохранять необходимые предосторожности и страх Божий; третье – помнить, что не внешняя сторона, а духовный смысл происшедшего являются главной стороной чуда, что Бог через него ведёт человека к спасению от зла и вечной погибели. Попробуем применить эти принципы к исследованию исторических истоков упомянутого в начале статьи явления Креста Господня.

Перечитаем описание чудесного явления Креста Господня по свидетельству Сказания (происхождение документа – кон. XVII - нач. XVIII в., то есть почти через три века после самого события)[x], как «явися посреди света на воздусе крест Господень, и на нем образ распятия Господня, лик Божий». Здесь в одном событии соединён целый ряд чудес. Первым и главным надо назвать появление самого Креста, «от которого доныне происходят чудотворения». Внимательное чтение Сказания выявляет, что Крест явился первоочевидцам духовным образом, «на воздусе», нематериально. А вот когда через какое-то время (после получения храмозданной грамоты) плотники приступили к изготовлению клети, «чудный образ животворящего креста явленный стал видим». За этими словами сказания тоже скрывается чудо, причём не так важно, было ли оно связано с нарушением естественного порядка природы, либо нет. Богу, Творцу мира по одному Его Слову, нетрудно дать нам Крест непосредственно, но ведь мы просто привыкли к тому чуду, когда Богом вдохновлённый художник воплощает образы Горнего мира в материи (художник – в красках на плоскости, ваятель – в веществе в пространстве). Важно, что если Распятие было сделано руками человеческими, то это с точки зрения материальной – произведение искусства деревянной резьбы, которому нет аналогов[xi]. Древность Креста подтверждается описанием первого вклада в 1507 году (когда священник Илия вложил переписанный для местного храма «Паремийник»), как уже для старинной святыни. Откуда мог взяться такой Крест на Руси? Недавно открытая (при реставрации в 2000-е годы) надпись на нём несёт «следы устава XV века»[xii]. Кто-то видит итальянские следы, кто-то – предчувствие более поздних достижений искусства.

Полноценного научного исследования всех имеющихся списков Сказания ещё не было предпринято, но из одной не дошедшей до нашего времени рукописи очевидно, что автором Сказания является просвещённый иерей Никольского погоста Антипа Семёнов[xiii]. В начале своего текста он подробно повествует (либо о себе в третьем лице, либо о своих предках, служивших возле святыни и рассказавших все подробности своих изысканий) о мотивах предпринимаемой им работы, указывает, с чьих слов разузнаёт о происшедших в прошлом событиях, сетует, что «за древностию лет» не упомнено даже имя архиерея, благословившего почитание Креста и строительство храма[xiv]. В этих подробностях угадывается действие вышеназванного принципа достоверности при исследовании чуда.

И это не частный случай. За полвека до того разузнаёт о новых чудесах преподобного Сергия известный духовный писатель Симон Азарьин, келарь Троице-Сергиевой Лавры в середине XVII века, слышавший про явление преподобного Сергия Кузьме Минину в «сонном видении» последнего. Прочитаем скупые строки его свидетельства о чуде, о котором он знает из «достоверных» источников: "Я слышал об этом из уст самого архимандрита Дионисия, а кроме того, сверялся и с другими достоверными свидетелями..."[xv] Автор не случайно прежде рассказа о чуде называет источник своих сведений, от кого он слышал о нём, и источник авторитетный – настоятель Троице-Сергиева монастыря архимандрит Дионисий, не просто современник Дмитрия Пожарского и Кузьмы Минина, а деятельный их соратник, возглавивший знаменитую оборону своего монастыря от польской армии Сапеги и Лисовского. Кроме того, как мы видим, Симон сверил рассказ Дионисия с теми сведениями, которые прежде имел от менее авторитетных источников, и только тогда передал для записи слушателям. И Азарьин начинает своё повествование именно с этого потому, что достоверность свидетельства о чуде – это первое и краеугольное правило принятия чуда Церковью.

Древность и аутентичность святыни – важные моменты для почитателей явленного Креста, но не ключевые. Интересную вещь заметили критично настроенные исследователи, проводя среди паломников опросы: сила, исходящая от его копии на месте Явления (которая установлена в Крестовоздвиженском храме в монастыре с. Погост Крест), оказывается такой же благодатной и заметной для верующих, как и замечаемая возле древнего Распятия, а в дальнейшем – исходящая и от уменьшенных копий и даже фотографий[xvi]. Это не «умножение сущностей», а проявление единого источника происходящих явлений, свидетельствующего самое главное – что перед Распятием у людей пробуждаются лучшие чувства, вера, происходит осознание жертвы Господней, «какой дорогой ценой мы искуплены» (1 Кор.6.20). Вот почему Бог через Сошествие креста призывает людей поставить «дом Божий», храм, или просто, для советского времени, часовню – чтобы через молитвы у Креста он сам соделывался живым «храмом Божиим», становился проводником излияния в мир Божественной любви.

Второе, совмещённое с первым, чудо – явление крестьянам, пасущим скот, «света от неба до земли», и в этом свете слышание Гласа Божия и явление святителя Николая, молящегося пред Распятием. Это видение и голос повторились и для мастеров, только уже не говорится о явлении им святителя… Исследование чуда опять ставит тот же вопрос: был ли этот голос «материальным», то есть вне слышимым, либо это был голос внутренний? Вспомним приход Господа в Иерусалим перед последней Его Пасхой, когда Он отвечал на просьбу эллинов увидеть Его: «Отче! Прославь имя Твое». Тогда пришёл с неба глас: и прославил, и ещё прославлю. Народ, стоявший и слышавший то, говорил: это гром; а другие говорили: Ангел говорил Ему» (Иоанна, 12, 28-29). Евангелист чётко показывает, что голос был материальным, вне слышимым, но восприятие его различно! Смысл сказанного был открыт только Христу и апостолам, кто-то из людей просто понял, что это была речь разумная, а кто-то принял за раскат грома… Мы ясно видим, что главным при обращении Бога к людям является не форма обращения (ведь и валаамова ослица однажды заговорила!), а передаваемый и воспринимаемый смысл. Смысл же сказанного Богом на Сахотском болоте был очень важен, это было побуждением, благословением на богоугодные дела: во-первых, люди призывались засвидетельствовать чудо перед всем народом; во-вторых, сохранить, зафиксировать событие для последующих поколений через созидание «дома Божия». Наконец, слово завершалось обетованием, что если всё это будет исполнено, то через святыню изольются на верующих великие милости Божии и чудеса, записи которых велись веками и возобновились и в наше время.

О видении света надо сказать отдельно, потому что природа являемого от Бога света (как мы и исповедуем в Символе веры: «Верую… во единого Господа Иисуса Христа Сына Божия, света от света») стала предметом обсуждения и догматической фиксации на целой серии поместных соборов Константинопольской церкви 1341-1355 гг. Этот Свет, по учению Православной церкви, есть проявление Божественной энергии, он тот же самый и в Преображении Господа на Фаворе, и в явлениях святых (напр., при беседе Н.А.Мотовилова с преп. Серафимом Саровским), и в чуде Благодатного огня на Гробе Господнем. Последний свет очень интересен с точки зрения онтологии: согласно исследований российских физиков в храме Воскресения Христова 2008 г., он представляет из себя редчайшее явление «низкотемпературной плазмы», которое в естественных условиях является крайне неустойчивым состоянием вещества воздуха, появляющимся на тысячные доли секунды, но в Великую Субботу оно непременно сопровождает богослужебное действо[xvii]. В этот момент все присутствующие, и верующие, и сомневающиеся, и возможно неверующие израильские полицейские, видят божественный свет как «благодатный огонь», и он действительно имеет материальную природу, тёплый (но не горячий) на ощупь. Интересно, что изображение на Туринской плащанице тоже, по всей логике, имеет причиной действие того же огня (под микроскопом волокна не обуглены, а потемнены «неизвестным излучением»[xviii]). Явление пастухам света во время чуда на Сахотском болоте имело таким образом двойную природу, материальную (о загадке которой только что сказали) и смысловую, смысл же был таков: во-первых, оно привлекло внимание православных крестьян-пастухов и побудило их прийти к Богом назначенному месту; во-вторых, дало их чутким сердцам ощутить трепет Божественного присутствия. Мы видим, как отозвались сердца очевидцев чуда, как они поспешили возвестить народу увиденное и услышанное, как поехали в Ростов искать епископа и просить разрешения на постройку храма. Действие этого света, поистине, духовно, потому что верно может быть воспринятым только теми, кто сам стремится к богоугождению, исполнению воли Божией.

Наконец, видение святителя Николая тоже было частью, составляющей второе чудо. О явлениях святых свидетельствует вся история Церкви, вера в реальность такого рода видений – одно из проявлений нашей веры во святых, как носителей Духа Святого. Важно помнить, что Церковь признаёт святыми только тех, кто завершил свой земной путь, приобрёл такую любовь, которая становится сильнее смерти. О явлениях умерших людей мы встречаем свидетельства как в Новом Завете («И гробы отверзлись; и многие тела усопших святых воскресли и, выйдя из гробов по воскресении Его, вошли во святой град и явились многим» (Мф, 27, 52-53)), так и у святых отцов Церкви, не говоря о множестве современных или близких к нашему времени случаев. В истории Церкви сохранено немало свидетельств, когда явления святых имели материальные следы (подобно «стопочке Богородицы» в Почаеве), чем подчёркивается для нас реальность их явлений. Каково было явление святителя, «стоявшего с Евангелием перед Крестом рядом с пастухами прямо на болоте»? Опять представляется, что ответ – «чисто духовным» - будет неточным. Безусловно, видение было духовным прежде всего потому, что оно было реальным, то есть не галлюциоподобным, оно было для сразу нескольких критично мыслящих человек, которые сразу после него «приидоша в весь свою и … сказаша вся поряду». Этим духовные видения отличаются от душевных, которые могут быть как фантазийными, также галюционными и, что важно, бесовскими.[xix] Какой смысл был в этом явлении? Святитель Николай, «Угодник» – один из самых любимых греческих святых на русской земле – полюбился нам своей сердечностью, отзывчивостью, готовностью прийти на помощь: он имел как раз те качества, которыми Бог одарил русскую душу. Владыка не случайно благословил строить храм для пребывания главной святыни, Креста, посвящённый ему, «великому во святителях» - когда в храме не будет никого, он сам, «батюшка Николай», будет перед Распятием продолжать за нас молиться. Его образ – это пример для нашего предстояния перед Богом, в котором молитва (поиск воли Божией) сопряжена с действием (её исполнением), потому что святой в своей жизни осуществил идеал Божественной любви.

Возвращаясь к трактовке Сказания о явлении креста, интересно заметить, как со временем размывался упомянутый выше принцип благоговения, предполагающий тщательность в деле трансляции чудесных событий. В церковно-краеведческой литературе XIX века, посвящённой явлению Креста, появляется некоторая вольность в пересказе деталей явления св. Николая. У многих авторов упоминается, что вместе с Крестом явилась «икона» святителя (напр., у А.Я.Артынова и вслед за ним у А.А.Титова[xx], в наше время это повторяется практически во всех годеновских изданиях), что явно противоречит смыслу Сказания, которое так передаёт свидетельство очевидцев: «Видеша образ распятия Господня, лик Божий, а пред ним чудотворец великий Николай со святым Евангелием, и ста близ пастырей на болоте»: если бы увидели «икону», то нельзя было бы сказать, что святитель стоял рядом с пастырями. Подобная вольность в интерпретации источников была вообще свойственна учёным XIX столетия, но «расцвело» это явление чуть позже. Ниже мы коснёмся его духовных истоков.

Третье чудо в цепи событий явления Креста связано со строительством храма. Всегда бывает так, что исполнение воли Божией, открывшейся при Встрече с духовным миром (будь то в явлении, или в голосе совести) встречает затруднения, требует идти «против течения», привычного хода событий. В Сказании люди, получившие откровение, берут архиерейское благословение и с готовностью приступают к делу. Но тут оказывается, что повеление «строить дом Божий на месте сем» является невыполнимым, потому что указанное место слишком топкое для постройки, даже фундамент заложить невозможно. В этой ситуации и проявляется «земное мудрование», переиначивание прямого смысла откровения: «заложиша церковь близ того болота яко стадии быти единой». Бог видит естественную человеческую немощь и посылает свою помощь: Крест снова является в чудесном свете, теперь уже плотникам, и голос Божий въяве повелевает мастерам ставить именно там, где было первоначальное указание. Воля Божия, чтобы не оставалось сомнений, подтверждается уже «грозным» чудом, исчезновением первых трёх венцов храма, сложенных в первый рабочий день. Рабочие нашли их, только когда вернулись к месту первого явления, там они и лежали в собранном виде. А теперь представьте, что это были брёвна из достаточно редкой породы древесины для этих мест – дубовые, значит, дорогостоящие, дефицитные, и как должны были испугаться плотники, не найдя начало сруба на своём месте! Момент чудесного переноса постройки из всего Сказания кажется для людей с натуралистическим мировоззрением наиболее маловероятным, этаким фольклорным «преувеличением». Возможно ли было перенестись тяжёлым брёвнам? В житии св. Прокопия Устюжского говорится об отведении от города молитвами блаженного «каменного дождя». Учёные, в т.ч. доктора геологических наук, специально исследовали состав валунов, выпавших, по преданию, с неба, и сделали вывод, что они были перенесены сюда как минимум за сотни вёрст с Кандалакшской губы Белого моря, где подобный минерал, друзит, выходит из недр на поверхность[xxi]. Верующий человек твёрдо знает, что «у Бога всё возможно», естественным ли путём, либо сверхъестественным. Только надо помнить выше отмеченный принцип «презумпции естественности», то есть факт того, что и Бог действует в согласии с данными Им законами мироздания, но как Хозяин может нарушить их, что чаще всего бывает при нашей неспособности услышать и принять Его волю. Нередко чудеса происходят там, где люди перестали слышать голос Божий в своей совести. Наверное, поэтому сказал апостол: «Знамения суть не верующим, но неверным» (1 Кор. 14.22).[xxii]

Обратимся к смысловому содержанию этого чуда. Бог дважды поражает сердца строителей сильным переживанием: первое, когда они не находят на месте трёх сложенных венцов и, больше того, «ни единыя щепы»; второе, когда идут к свету и не только видят Крест, но и находят брёвна на новом месте: «обретоша основание все церковное на болоте и бревна все на строение церковное пренесошася и посреди основания церковнаго явися вовторые крест». Обращает на себя внимание не просто перенос «материала», но факт сохранения при этом «церковного основания» (вспомним плат с главы Иисуса Христа, который апостолы Пётр и Иоанн увидели «особь свитым на единем месте», Иоанна 20.7). То обстоятельство, что брёвна были перенесены всей конструкцией, содержит ясное указание, что само дело строительства было богоугодным, только надо было вернуться к нему на указанном месте[xxiii]. Чтобы поразить человеческую самость, чтобы вывести людей из замкнутого круга суеты и побудить к восприятию логики иного мира, Бог посылает чудеса особого рода.